皆さんごきげんよう。

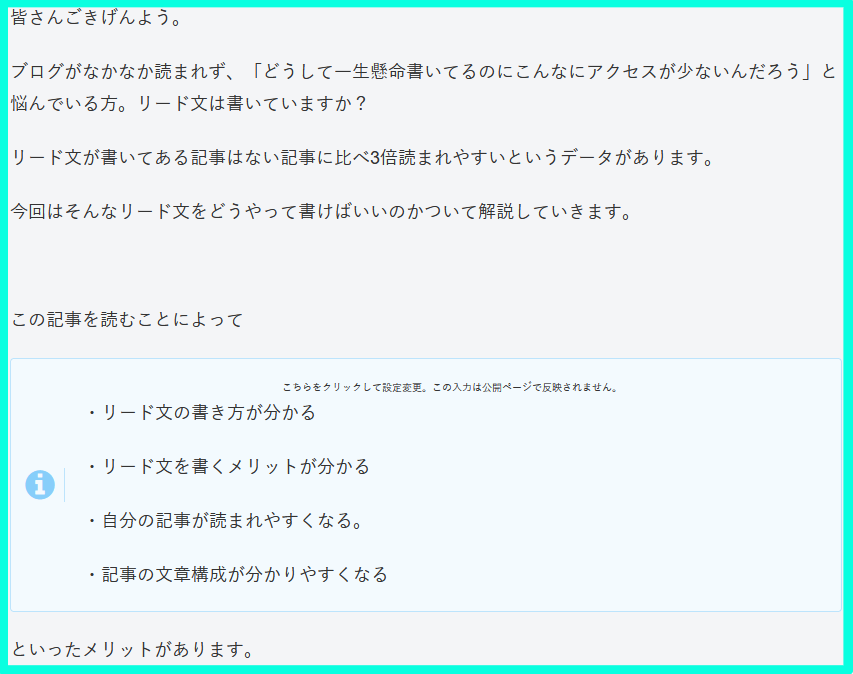

ブログがなかなか読まれず、「どうして一生懸命書いてるのにこんなに記事が読む人が少ないんだろう」と悩んでいる方。リード文は書いていますか?

リード文が書いてある記事はない記事に比べ3倍読まれやすいというデータがあります。

今回はそんなリード文をどうやって書けばいいのかついて解説していきます。

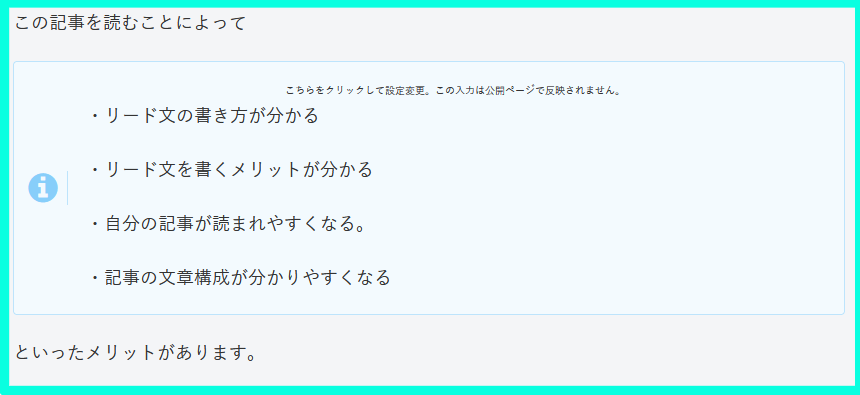

この記事を読むことによって

といったメリットがあります。

リード文とは

リード文とは、本文の最初に、文章全体の概要や方向性を読者へ端的に伝える文章です。

しっかりとしたリード文を書くことによって、本文を読ませることができるようになります。

私のこの記事で言えば以下の部分がリード文に当たります。

リード文の書き方

私の記事でリード文を書いているときに気を付けているポイントは以下の2点です。

- この記事を読むと何が分かるかを端的にまとめる

- 記事を読むと得られるメリットを強調する

ブログを読みに来ている人は

と思い記事を読んでいます。

その際に答えが書いてあるのか分からないと感じるとページバックして他の記事を探すことが多いです。

リード文にこの記事には「こういうことが書いてあります」・「こういうことができるようになります」と記載します。

それが読者の悩みに沿っていれば「ここには求めている内容が書かれている」と記事を読み進めてもらえます。

私の文では以下のように記事を読むことで得られるメリットに装飾を施して強調しています。

このように強調することで記事を見た時に目に入りやすく、記事の要点をさっと理解してもらうことができます。

これはブログ以外にもyoutubeや発表に応用できます。

説明する内容をあらかじめ簡単にまとめて「これからこういうことを話します」と説明しておくことで聞き手も興味があれば注意を持って聞いてくれます。

強調表現 アイコンボックスの出し方

リード文の作り方は説明した通りです。最後に強調表現をするための「アイコンボックス」の使い方について説明します。この記事は無料テーマのCocoonを使って作成しているので今回はCocoonを使った方法を説明します。

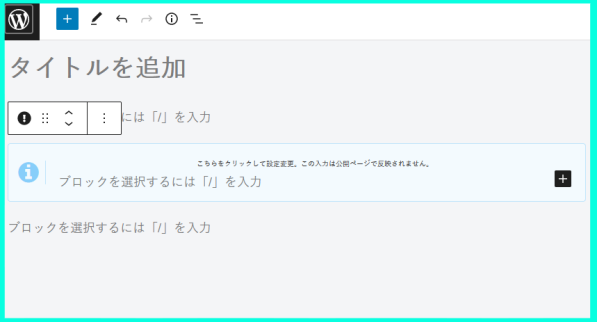

以下のようにワードプレスの画面を開いたら「+ボタン」を選択して「すべて表示」選択します。

左側にタブが出てくるのでスクロールすると「アイコンボックス」という表示が出ます。

検索窓から調べても出るので活用しましょう。

これをクリックすると以下のようにアイコンボックスが表示されます。

初心者がリード文を書くためのコツ

リード文を書くときの最大のコツが、かならず本文を書き上げたあとにリード文の執筆に着手することです。

リード文はページの最初の文なので、最初にリード文を書きはじめる方も多いのですが、ブログの初心者はそれを絶対にやってはいけません。

本文を書き上げた直後はそのページの内容についての理解度が、ライターのなかでMAXレベルにまで高まっている状態です。

本文で重要な箇所はどこかも完全に把握できているため、リード文も快調に書けます。

リード文はどのタイミングで書くかによって執筆の難易度が格段に変わります。

「とにかくリード文を書くのが苦手で時間がかかっている…」という方でも、簡単にリード文が書けるようになります。

リード文はメタディスクリプションにも応用できる

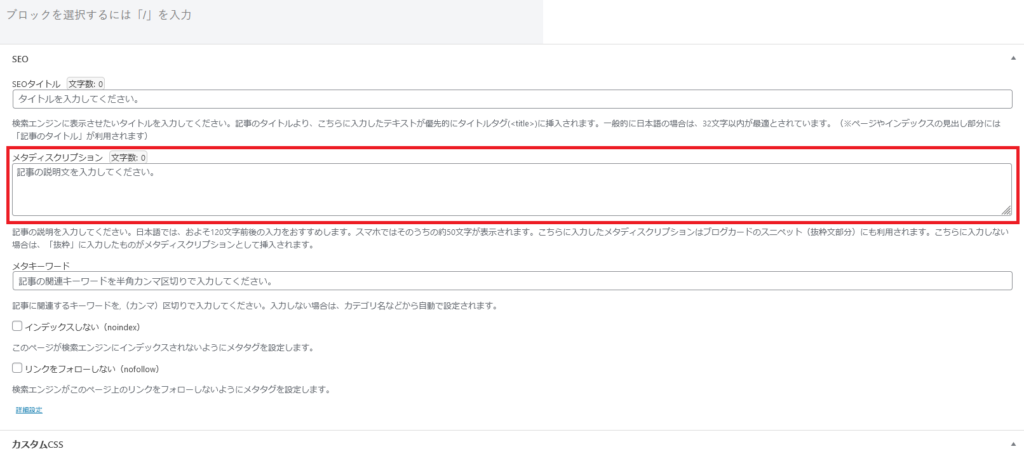

リード文はSEO対策設定の一部であるメタディスクリプションの文章にも転用できます。

メタディスクリプションとは、ページの概略・要約を検索ユーザーと検索エンジンに伝えるための設定です。ワードプレスの以下の部分に記載した文章がそれに当たります。

下図のように、メタディスクリプションで設定した文章は検索結果の説明文(スニペット)として表示されます。

※かならずメタディスクリプションに設定した文章が説明文として採用されるとは限りません。検索キーワードによっては、本文でそのキーワードが記載されている付近の箇所が抜粋されて採用されることもあります。

メタディスクリプションは検索順位には直接影響しませんが、検索ユーザーがアクセスするページを選ぶ際のクリック率を左右します。

メタディスクリプションとリード文は「ページの概略を示して理解を助ける」という役割が一緒なので、リード文の内容をメタディスクリプションに転用するとよいでしょう。

ただしメタディスクリプションは100字~120字程度に収めるのがよいので、リード文の内容を適宜削ってから入力してください。

まとめ

リード文は短い文章ですが、リード文が書かれていれば、書かれていない記事に比べて3倍読まれやすいと言われています。

私の記事でも最近の物はほとんどリード文を付けています。実際に着けているものの方がPV数(記事が読まれている回数)が多いです。

初心者の方もリード文を作るのは短時間ででき難易度が低い反面効果は大きいです。ブログの記事も本格的に見えてきます。見栄えも良くなるので作るように心掛けましょう。

コメント